第1回公募開始!新事業進出補助金とは

新事業進出補助金は、名称の通り新事業への進出を後押しする補助金です。つまり、「業種の転換」や「新市場への展開」といった挑戦を支援します。

補助対象には、建物費や機械装置・システム構築費、運搬費、技術導入費、外注費、専門家経費、広告宣伝・販売促進費など多様で、新事業の実施に直結する投資を支援します。

補助金で定義される「新事業進出」とは

補助金での「新事業進出」は、単なる既存商品の改良では認められません。

・製品等の新規性

・市場の新規性

が求められます。

つまり、既存事業の延長ではなく、今までに製造、もしくは提供したことのないサービスを、既存事業とは異なる顧客層に販売、提供することが必須です。

さらに、上記に加えて「新事業売上高要件」も満たす必要があります。

つまり、製品の新規性、市場の新規性、新事業売上高要件をすべて満たす事業計画を策定する必要があります。

※新事業売上高要件:新たな製品等の売上高(又は付加価値額)が、応募申請時の総売上高の10%(又は総付加価 値額の15%)以上となること

活用ケース

たとえば、飲食業が冷凍食品製造に乗り出すケースや、建設業がドローンによる点検サービスを始めるケースなどが該当します。

他にも、地方の製造業がこれまで培ってきた技術を活かして医療機器部品の開発に乗り出したケースや、宿泊業が観光地再生に向けた観光スイーツ事業を始めたケースなども挙げられるでしょう。

こうした進出は多くのリスクを伴うため、補助金の活用によって初期投資の負担を軽減し、より柔軟かつ積極的な事業転換が可能になります。

これらの企業は補助金を活用することで、初期投資額の最大1/2を補助金受給しながら、新たな収益源を獲得しています。補助金は単なる資金援助にとどまらず、企業の将来ビジョンの実現を後押しする重要な成長エンジンといえるでしょう。

補助金の概要と対象企業の条件

目的

中小企業等が行う、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業 への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上 を図り、賃上げにつなげていくことを目的としています。

概要

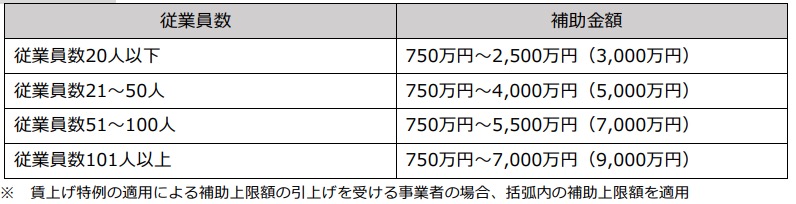

補助金額

補助率

1/2

補助事業実施期間

交付決定日から 14 か月以内(ただし採択発表日から 16 か月以内)

補助対象経費

機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専 門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費

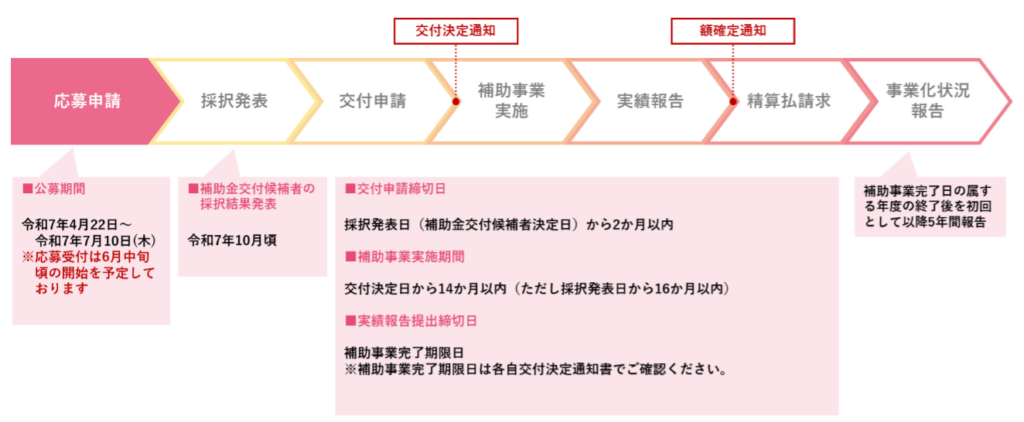

申請スケジュール

新事業進出補助金の事務局HPに掲載されている基本的なスケジュールは以下の画像の通りです。

(出典:中小企業新事業進出促進補助金 事務局HP )

公募期間:2025年4月22日~2025年7月10日

採択発表:2025年10月頃

補助事業期間:交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内)

申請から採択までには2〜3か月程度を要し、採択後の事業開始には補助金交付決定通知が必要です。本補助金では事前着手は認められていません。そのため、実際に補助対象となるのは交付決定以降の支出分である点に注意が必要です。計画的に準備を進める必要があります。

対象となるのはどんな企業?要件をチェック

対象となるのは中小企業者等が中心です。業種は問わず、製造業、サービス業、建設業など全業種が対象となります。

ちなみに対象外となる事業者の条件も設定されています。

まず、新事業進出補助金の申請締切日を起点にして16か月以内に以下の補助金の補助金交付候補者として採択された事業者、又は申請締切日時点において以下の補助金の 交付決定を受けて補助事業実施中の事業者です。(採択を辞退した事業者を除きます)

つまり、2024年3月10日以降に

・新事業進出促進補助金

・事業再構築促進補助金

・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(ものづくり補助金)

に採択されている事業者は対象外となります。それ以前に採択されている事業者は、新事業進出補助金に申請が可能です。

事業再構築補助金では採択された企業の2度目の採択には色々な制約や条件があったため、その点では使いやすいと言えるかもしれません。

その他にも対象外となる条件がありますので、公募要領を確認いただくか、補助金に精通したコンサルタントなどへ相談いただくのが良いでしょう。

申請要件

申請要件としては、まず以下の新事業進出要件の3要件を満たす必要があります。

①製品等の新規性要件:事業を行う中小企業等にとって、事業により製造等する製品等が、新規性を有するものであること。

②市場の新規性要件:事業を行う中小企業等にとって、事業により製造等する製品等の属する市場が、新たな市場であること。新たな市場とは、事業を行う中小企業等にとって、既存事 業において対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性 等)を持つ顧客層を対象とする市場を指す。

③新事業売上高要件:次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

(ⅰ)事業計画期間終了後、新たに製造等する製品等の売上高又は付加価値額 が、応募申請時の総売上高の10%又は総付加価値額の15%を占めること が見込まれるものであること。

(ⅱ)応募申請時の直近の事業年度の決算に基づく売上高が10億円以上であ り、かつ、同事業年度の決算に基づく売上高のうち、新事業進出を行う事 業部門の売上高が3億円以上である場合には、事業計画期間終了後、新た に製造する製品等の売上高又は付加価値額が、応募申請時の当該事業部門 の売上高の10%又は付加価値額の15%以上を占めることが見込まれるも のであること。

(参考:新事業進出補助金1次公募公募要領)

他に、付加価値額要件、賃上げ要件、事業場内最賃水準要件、ワークライフバランス要件、金融機関要件などがあります。手続きを踏めば対応可能なものから、目標を掲げて要件未達の場合は返還義務が生じるものまで様々です。

こちらに挙げると複雑に思えるかもしれませんが、達成に向けて対応すべきことを挙げ、一つ一つ要件をクリアするかの確認を進めましょう。この点も補助金コンサルタントであれば適切なアドバイスが可能です。

一度ご相談ください。

事業再構築補助金との違い

いずれも新規事業を補助対象にしている点では同一です。

一方、事業再構築補助金はコロナ禍の影響を受けた事業者を救済する目的が大きかったですが、新事業進出補助金では、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業 への進出を推進しています。

申請枠の区分がない

事業再構築補助金には「コロナ回復加速か枠」「成長分野進出枠(通常類型/GX累計)「サプライチェーン強靭化枠」など複数の枠があり、それぞれ要件や補助金額が異なりました。しかし、新事業進出補助金では申請枠の区分が基本的に存在せず、事業計画の中身で評価されるのが特徴です。

これにより、申請企業側にとっては煩雑な枠選択をせずに済み、自社のビジョンや計画に集中して申請書を作成できるでしょう。審査基準を確認しながら、専門家と連携しながら精度の高い事業計画を作成することで、採択の可能性を高めることができます。

新市場もしくは高付加価値事業である必要がある

新事業進出補助金では、単なる既存事業の延長線上ではなく、「新市場の開拓」または「高付加価値な事業」への展開が求められます。

また、審査ポイントでは「新規事業の新市場性・高付加価値性」を見られることが明記されています。

新市場性:補助事業で取り組む新規事業により製造又は提供する、製品又は商品若しくはサービスのジャンル・分野の、社会における一般的な普及度や認知度が低いものであるか

高付加価値化性:同一のジャンル・分野の中で、当該新製品等が、高水準の高付加価値化・高価格化を図るものであるか

この点の捉え方や記載の方法などもしっかりと検討する必要があるでしょう。

4. 採択されるために押さえる!審査ポイント

新事業進出補助金では、提出された事業計画に基づいて厳正な審査が行われます。

採択されるためには、以下の審査ポイントを確実に押さえることが重要です。

・補助対象事業としての適格性

・新規事業の新市場性・高付加価値性

・新規事業の有望度

・事業の実現可能性

・公的補助の必要性

・政策面

・大規模な賃上げ計画の妥当性

・加点項目

適格性

まず評価されるのが「適格性」です。これは、申請企業が制度の対象としてふさわしいか、補助対象の経費や事業内容が基準を満たしているかを確認するものです。例えば、事業内容が「新事業進出」と呼べるだけの独立性と明確な目的を持っているかなどが見られます。

補助事業により高い付加価値の創出や賃上げを実現する目標値が設定されており、かつその 目標値の実現可能性が高い事業計画となっているかなどもポイントです。事前に公募要領を熟読し、形式面・内容面ともに要件を満たすことが不可欠です。

新事業の新市場性・高付加価値性

次に審査されるのは、「新市場性」と「高付加価値性」です。新規事業であることは言わずもがなで、更にその事業がこれまでにない市場ニーズに応えるものであるか、または既存のものよりも明らかに価値が高いかどうかが問われます。

例えば、地域に存在しないサービスの提供、新技術による顧客体験の刷新などが評価されやすいでしょう。

さらに、その事業を通じて利益率の向上や市場拡大が期待できるかも重視されます。単なる模倣ではなく、「この企業だから実現できる」独自性があることが採択へのカギとなります。

事業の有望度、実現可能性

事業の将来性と実行力も重視されます。

採択後に事業がきちんと形になり、かつ持続的に運営される見込みがあるかを審査されます。たとえば、収支計画やマーケティング戦略が現実的かどうか、導入する設備や体制が適切に準備されているかなどがチェックされます。数字に基づいた明確な目標設定やリスク対策の記載も重要です。計画倒れを避け、成功までの道筋を具体的に示すことが必要です。

スムーズな申請までのステップ

新事業の計画を改めて確認する

最初にすべきことは、計画している新事業の全体像を改めて整理することです。

市場ニーズ、自社の強み、競合との差別化要素、収益モデルなどを明確にし、補助金の目的である「新市場への挑戦」や「高付加価値化」に合致するかを確認しましょう。

また、計画の実現性や継続性、設備導入の必要性なども自社にて検証しておくことが肝心です。事業の意義と具体性を丁寧に整理しましょう。

専門家に相談し、申請可能性を確認

新規事業の計画やスケジュールがある程度固まったら、補助金申請に精通した専門家やコンサルタントに相談することを強くおすすめします。

専門家は、補助金の最新動向や審査基準を熟知しており、自社の計画が採択される可能性や改善点を客観的に判断してくれます。また、複雑な申請様式の確認や、誤りが起きやすい経費の扱いについてもアドバイスがもらえるため、スムーズな申請準備につながります。

実績のあるコンサルタントに相談することで、採択率の向上が期待できます。

必要書類とスケジュールを確認。見積もりも取得を進める

申請に必要な書類は複数あります。事業計画書はもちろん、決算書や固定資産台帳、加点項目の確認資料などもふくまれます。

補助対象経費の見積書は申請時には不要ですが、交付申請の際には2〜3社からの相見積もり取得が求められることもあるため、早めの依頼が必須です。

また、補助金の交付決定前に契約・発注した経費は対象外となるため、スケジュールを逆算して行動する必要があります。各段階での締切を明確にし、必要な書類を一覧化して管理することで、ミスや遅延を防ぐことができます。計画性のある進行が採択への第一歩です。

申請書類の策定

事業計画書は「採択されるかどうか」を左右する最重要の資料です。

単なる事業紹介にとどまらず、「なぜこの事業が必要なのか」「どう実現するのか」「補助金によってどのような効果が見込まれるのか」を論理的に説明することが求められます。

事業の背景や目的、期待される成果、導入する設備の具体性などを盛り込み、読み手(審査員)にとって納得感のある内容に仕上げる必要があります。文体や構成にも注意を払い、専門家のチェックを受けることも効果的です。

採択率を高める!専門家を活用する3つの利点

採択実績を踏まえたアドバイスが得られる

補助金に精通した専門家は、過去の採択事例や不採択事例を多数把握しています。そのため、自社の計画がどの程度採択の可能性があるか、どういった表現や構成が評価されやすいかといった「実践的な視点」からのアドバイスが受けられます。

また、最新の審査傾向や評価基準にも詳しく、それを踏まえて事業計画をブラッシュアップしてくれるため、内容の説得力が格段に向上します。自社内だけでは気づけない視点を得ることができ、採択の確度を高めることが可能です。

要件の見落としを防ぎ、書類ミスも回避

補助金申請には、公募要領に記載された細かな要件を正確に満たす必要があります。

たとえば「要件に合致していないと補助対象外事業とみなされ不採択」「交付決定前の契約は対象外」など、注意すべき点が数多く存在します。

専門家はこれらのルールを熟知しており、見落としや書類不備を未然に防いでくれます。実際、不備が原因で申請が無効になったり、補助金の返還を求められたりするケースもあるため、事前のチェック体制が極めて重要です。専門家の関与はリスク回避の意味でも大きな価値があります。

本業に集中しながら申請を進められる

補助金の準備には膨大な時間と労力がかかります。特に申請書の作成や関係書類の整備などは、普段の業務と並行して進めるのが難しい作業です。専門家の支援を受けることで、本業に集中する環境を維持しつつ、申請準備も進められます。結果として、申請の精度は保ちつつ業務効率も落とさずに済むため、全体のパフォーマンスが向上します。

時間的・人的リソースが限られる中小企業にとっては、検討に値する手段でしょう。

新事業進出補助金を活用して新事業への第一歩を!

補助金は「挑戦の後押し」になる

補助金は、単なる資金援助にとどまりません。企業がこれまで踏み出せなかった領域に挑戦するための「後押し」として機能します。

特に設備投資など、事業の土台となる初期コストに補助が入ることで、意思決定のスピードが上がり、事業の立ち上げが現実的になります。

また、補助金申請を通じて中長期の戦略を整理することにもつながり、結果的に事業の方向性が明確になるケースも少なくありません。企業の成長を後押しする強力な手段として、積極的な活用が推奨されます。

成功事例に続け!今こそ一歩を踏み出すとき

前身の事業再構築補助金を活用して飛躍的な成長を遂げた企業も多く存在します。自社も可能性を信じて一歩を踏み出すことで、未来を切り拓く大きなチャンスとなります。